2020年11月15五日、「地域的な包括的経済連携」(RCEP)協定が合意・署名に至った。メディアではもっぱら「世界のGDPの三割をカバーするメガ協定」「保護主義に対抗する自由貿易協定」と喧伝される。その一方、「TPP水準には達していない」「インドが離脱したことで経済効果は低下」などの否定的評価も見られる。あるいは、ネット上では「中国からの移民が大量に押し寄せる」等、根拠のない流言までも散見もされる。こうしたことからも、RCEPの全体像を正確にとらえるのは難しく、またその評価も多面的・多義的だ。実はその背景には、アジア諸国の多様性と、各国間の経済・社会の圧倒的な格差があり、その非対称性こそが、新たなメガ協定RCEPの本質である。

マスメディアは農産物と工業品に特化した日本のメリット・デメリットだけを伝え、RCEP参加国の人々、とりわけ貧困層、農民・漁民、先住民族、インフォーマルセクターを含む低賃金で不安定な労働者、十分な医薬品アクセスができない脆弱層にとってのRCEPは視野に入っていない。しかしこの点は、今後のアジアにおける経済・開発協力のあり方を考える際に不可欠な要素だ。

中国主導の協定?

RCEP交渉は、ASEAN10カ国と、ASEANとそれぞれFTAを結ぶ6カ国(日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)による16カ国で2013年5月に始まった。その前史は2011年に遡る。ASEANに日中韓の三カ国を加えたASEAN+3を提案する中国と、ここにインド、豪州、ニュージーランドを加えたASEAN+6を提案する日本との対立があった。当時、日本はすでにTPP交渉への参加を検討しており、インドや豪州を含むアジア太平洋地域での協定に強い関心を持っていた。結果的に、日本の提案が受け入れられ、一六カ国での交渉が開始された。

グローバルなルールを設定するために米国がTPPを〝ハイジャック〟したこととは対照的に、初期段階のRCEPでは各国の経済・社会の発展度合いを十分に考慮した「互恵的」な協定が目指された。その意味ではTPPほど「筋が悪い」ものではなかったと言える。

TPP協定などを含め、ほぼすべての貿易交渉は秘密裏に行なわれ、交渉内容や経緯は、合意に達し協定文が公開されるまでは、国民はもちろん国会議員にすら公表されない。そのため、国際市民社会は、交渉会合があるたびにその地に赴き、ホスト国の農民団体や労働組合、NGOなどと協力して交渉内容のウォッチと働きかけを行なう。RCEPについても、筆者を含む市民社会組織は、毎回交渉の現場で地道な活動を行なってきた。2013年以降は、日本ではTPP協定に多くの関心が集まったが、その大きな動機は米国という脅威があったからだろう。一方、中国という経済大国は含むものの、RCEPにはほとんど関心が払われてこなかった。国会議員もメディアも、市民社会も、なぜここまでRCEPを無視してきたのか。これも未来の貿易協定体制を日本がどのように構想できるのかを考える上でも重要な論点であろう。

こうした情報不足・無関心が続く中、「RCEPは中国主導」という認識が広がってきた。確かに、中国はRCEP参加国の中でも群を抜く経済力を擁する。しかし、たとえばTPP協定を米国がハンドルしてきたように、RCEP交渉を中国が動かしてきたかと言えばそうではない。むしろ、TPP協定と同水準の高い自由化ルールをRCEPに入れようと提案してきたのは、日本、韓国、豪州、ニュージーランドのいわゆる先進国グループだった。

たとえば、2014年時点のリーク文書によれば、日本と韓国は電子商取引や投資、知的財産権などの分野で、TPPと同様の条項を提案していることが判明している。交渉会合にてASEAN諸国の交渉官が先進国グループによる提案を批判的に語る場面にも幾度となく遭遇した。もちろん、中国が自国に有利に進めたい意図を持っていることは言うまでもないが、外国企業への国内市場開放が徹底されたTPP型のルールを、そもそも中国が呑めるはずはない。日中韓FTA交渉が完全に停滞したのも、中国は常に日韓の提案する投資自由化やハイレベルのルールについてNOと言い続けてきたからだ。また、中国はすでに一帯一路構想を通じて、ASEAN諸国へのインフラ投資や直接融資など、甚大な影響力を行使している。そんな中国にとってみれば、RCEPでTPP型のルールを追求する必要性も動機も弱く、むしろどれだけTPP型のルールを無力化するかにその力は注がれ、交渉会合でも、先進国とASEANの対立の中で中国は多くを語らない態度をとり続けてきた印象だ。しかしながら、それでも結果としては、巨大な経済力を持つ中国は、RCEPで最も経済利益を得る国になるのである。

暗礁に乗り上げる交渉とインドの離脱

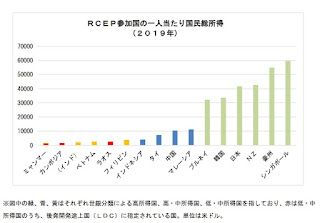

RCEP15カ国の間には、直視しがたいほどの経済・社会開発面での格差がある(図参照)。RCEP参加国全体は世界人口およびGDPの3割を占めるが、各国で比較すれば、その大多数は中国や、日本を含む先進国グループによるものである。例えば、後発開発途上国(LDC)のミャンマー、カンボジア、ラオスでは、1日1.9ドル以下で暮らす貧困層が国民の半数以上を占め、主要産業もまだ途上であり、多くの人びとが伝統的な農業やインフォーマルセクターの仕事によって生計を立てている。交渉においても、100名近い交渉官を有する日本などとは違い、こうした国は交渉官の数も少なく、一人が複数の分野を受け持つこともよくある。

これだけの経済・社会開発の格差がある状態で、すべての国が合意する協定をつくることはそもそも非常に困難である。そこに先進国グループがTPP型のルールを提案し始めると、交渉はさらに難航していった。

こうした中、RCEP参加国の市民社会は様々な働きかけを行なってきた。例えば、知的財産権分野にて医薬品の特許がTPPと同じように強化されれば、HIV/エイズやマラリアなど今も多くの患者を抱える国では、医薬品アクセスが阻まれてしまう。また、日本と違い伝統的な農業で自家採種をする農民が圧倒的多数を占める国々では、RCEP協定の中で知的財産に関する国際条約UPOV1991の批准が義務付けられれば、農民がこれまで行なってきた自由な種子の交換や保存が制限される危険がある。さらに、投資家の保護として多くの協定に入れられている「投資家対国家紛争解決」がRCEPにも入れば、環境や公衆衛生、労働者の権利などの公共政策が委縮し、多額の賠償金を投資家から求められるリスクもある。これらを提案してきた日本政府は、リスクを負う地域の人々から見れば「有害条項を持ち込む国」として厳しく批判されてきた。

こうした状況に対して、市民社会は自国政府に日常的に働きかけ、また交渉会合現地でも協力して活動を行なってきた。難航する交渉と市民社会の運動の結果が、最も鮮烈な形で現れたのが、2019年11月のインドの交渉離脱だろう。中国との間で大幅な貿易赤字を抱えるインドは、RCEPによって中国からさらに安価な製品・農産物が輸入されることを懸念していた。またインドの小規模零細の酪農家にとって、オーストラリアやニュージーランドからの乳製品も脅威であった。インドは、これらに対応できる様々な提案を行なってきたが、いずれも受け容れられず、インドの意欲は低下していた。インド国内では農民団体、特にグジャラート牛乳販売協同組合連盟(GMMF)のような乳製品生産者や、医薬品アクセスを求めるグループ、インフォーマルセクターの組合、女性組織などが中心になり、激しい反RCEP運動が展開された。2017年7月、ハイデラバードでの交渉会合では1000人規模のデモも行なわれ、モディ政権に強い圧力をかけた。同時に、経済学者や貿易専門家も盛んにRCEP経済効果を分析し、「このディール(交渉)はインドにとって不利益だ」との主張を広げていった。こうした強い運動が、インドをRCEPから離脱させる大きな要因となったのだ。

こうした状況に対して、市民社会は自国政府に日常的に働きかけ、また交渉会合現地でも協力して活動を行なってきた。難航する交渉と市民社会の運動の結果が、最も鮮烈な形で現れたのが、2019年11月のインドの交渉離脱だろう。中国との間で大幅な貿易赤字を抱えるインドは、RCEPによって中国からさらに安価な製品・農産物が輸入されることを懸念していた。またインドの小規模零細の酪農家にとって、オーストラリアやニュージーランドからの乳製品も脅威であった。インドは、これらに対応できる様々な提案を行なってきたが、いずれも受け容れられず、インドの意欲は低下していた。インド国内では農民団体、特にグジャラート牛乳販売協同組合連盟(GMMF)のような乳製品生産者や、医薬品アクセスを求めるグループ、インフォーマルセクターの組合、女性組織などが中心になり、激しい反RCEP運動が展開された。2017年7月、ハイデラバードでの交渉会合では1000人規模のデモも行なわれ、モディ政権に強い圧力をかけた。同時に、経済学者や貿易専門家も盛んにRCEP経済効果を分析し、「このディール(交渉)はインドにとって不利益だ」との主張を広げていった。こうした強い運動が、インドをRCEPから離脱させる大きな要因となったのだ。

インドの離脱で最も大きなダメージを受けたのは、他でもない日本だ。まずインドの不在は、協定そのものの経済規模を大きく縮小させる。また米中が対立する中、中国の影響力がさらに強まることを日本は避けたい。さらに安倍政権下で進められてきたインド、米国、日本による「自由で開かれたインド太平洋構想」にも影響は及ぶ。これら地政学的な観点からも、日本にとってインドは必須のプレイヤーだった。2019年11月以降、日本は思いつく限りの案を提示し、インド復帰の説得を試みてきた。しかし、インドの決意は固く、それ以降の交渉会合に一切参加をしていない。八年にもわたる交渉はすでに「賞味期限切れ」直前の状態で、2020年に妥結しなければ雲散霧消する可能性もあった。日本は、「インド抜きで同意するか」「RCEPが破局するか」という究極の選択を迫られたのだ。

有害条項は取り除かれたが

開始から7年を経て妥結した協定の内容とはどのようなものか。RCEPは20章からなり、本文約500ページ、附属書や各国の関税譲許表は数千ページに及ぶ。30章からなるTPPと比べれば章立ては少ないが、物品貿易だけでなく投資や電子商取引、サービス貿易など多岐にわたる分野が含まれる包括的な経済連携協定である。

これまで述べたようないきさつから、RCEPは日本がすでに妥結したTPPや日EU経済連携協定、そして日米貿易協定と比べれば、関税撤廃率や対象となる物品の範囲は小さなものとなっている。日本はすでにASEANとは経済連携協定を妥結済で、また豪州やニュージーランドとはTPPによってFTAを締結している形となる。その意味で、RCEPは日本にとって、中国と韓国と新たに結ぶFTAとなる。

物品貿易については、「中国や韓国から安価な農産物が大量に押し寄せるのでは」と懸念されたが、農産物輸入では日本は米、麦、大豆、牛肉・豚肉、乳製品のいわゆる重要品目を中国との間で除外した。また中国から多く輸入される玉ねぎなども除外され、関税削減・撤廃されるのは冷凍野菜や果物などである。工業品については、中国・韓国側がいくつかの製品の関税を削減・撤廃することとなった。いずれにしても、輸入・輸出ともに日本に大きな変化はなく、かろうじてわずかなプラスになる程度である。

ルール分野についても、当初懸念された「有害条項」の多くは結果的に協定に含まれない形になった。例えば、TPP協定でも最難航分野となった知的所有権では、医薬品特許に関する多くの条項がRCEPには存在しない。また投資の自由化規定もTPPより緩やかなもので、投資家対国家紛争解決(ISDS)条項も含まれない。近年、ますます重要性を増すデジタル貿易(電子商取引)についても、TPPや日米デジタル貿易協定に比べれば、中国の抵抗もあってかなりの条項は削除されている。自由貿易交渉では、例えば中国やベトナムのような国にとって、国有企業や政府調達の分野を市場に完全に開放し、外国企業に無差別待遇を与えることには強い抵抗がある。その経緯から、TPPにあった「国有企業」分野はRCEPにはなく、「政府調達」も章はあるが内容は概念的な条項ばかりで、実態は存在しないに等しい。

このように、RCEPは極端な自由化ルールや、国内の規制緩和を大幅に要求するルールからはかろうじて逃れることができた。日本などの提案が実現しなかった形だ。

しかし、将来的なことも含めて考えれば問題点は多くある。

まず、いくつかの条項で、途上国・新興国には「猶予期間」措置がとられている。たとえば、カンボジアは、税関でのデジタル技術の適用などの規定の実施に向け、5年間の延長が認められるなどである。このように、経済力の弱い国は、すぐに協定の規定に適応できなくても、数年をかけて追いつくというしくみになっている。しかし猶予期間が与えられたとしても、結局はグローバルなルールに合意し、順応していくことに変わりはない。ASEAN各国の市民社会は、RCEPにともなって国内での規制緩和がなされ、貧困や格差が増大すること、女性など周辺化された人々に「底辺への競争」が今まで以上に強いられることを警戒している。また、ISDS条項についても、「協定発効の後2年以内に、(投資家保護のしくみについての)討議を開始する」「討議開始から3年以内に結論を出すこと」という規定が盛り込まれていることも看過できない。

今回の合意は、インドの問題を含みつつ、漂流しないようこぎつけた時間切れの合意だ。参加国は早期の発効をめざし、これから国内の批准プロセスに入るが、各国の政府関係者やビジネス界は、「今回の妥結の内容をベースに、数年かけてRCEPをバージョンアップしていこう」との期待の声が大きい。つまり、将来的に多くの章や条項で見直しがなされ、より自由化度の高いもの、TPP型の協定に近い方向性が折り込み済みであるということだ。

日本は、すでにTPPにおいてWTOを上回る様々なルールを批准してきた。そのためRCEPはそれよりも「低い」水準だとされる。しかし、ASEANの立場からすれば、すでに日本と結んでいるEPAにはない知的財産や電子商取引の分野がRCEPに含まれる。日本にとっては低水準だとされる条項も、そうした国々にとっては国内法を改正したり、新たな規制緩和をしたりしていくことが求められる。この非対称性がRCEPの本質である。

RCEPでは中国や日本、豪州、ニュージーランド、韓国など先進国が「勝ち組」であり、ASEAN諸国は相対的に劣勢になる。11月10日、国連貿易開発会議(UNCTAD)の経済問題専門官であるラシュミ・バンガ氏が公表したRCEPの経済効果分析によれば、物品貿易の主要品目で比較すると、RCEPで輸出を拡大させるのは中国と日本で、ASEAN諸国はむしろ工業品や贅沢品などの輸入が増加し、結果的に貿易赤字が拡大するとされた。途上国・新興国にとって、貿易協定に参加する意味とは、より大きな経済規模の国への市場アクセスを獲得し、輸出を伸ばすことであり、そのことを通じて経済発展および社会開発を実現していくというものだ。そこに利益が見いだせないのであれば、そもそもこれらの国にとっての協定は意味を失う。近年のTPP型の貿易協定は、「貿易協定」と言いつつもそのほとんどがグローバルな規制緩和を進めるためのルール形成だ。このような装置が、途上国・新興国に何をもたらすか、開発や国際協力の視点からの批判的考察が不可欠であろう。

さらに、RCEPにはTPPや日EU経済連携協定にある「環境」「労働」「持続可能な貿易」などの章が存在しないことは、大きな問題だ。これらは、特に貧困・格差の是正や気候危機への対応など喫緊の課題を扱う重要な章だ。もちろん、TPPなど他の協定でもこれらの章は現時点では拘束力もなく目標が述べられているに過ぎないが、国際市民社会は貿易や経済を適正にコントロールし、公正な社会を実現するためこうした分野を貿易協定に入れるよう働きかけてきた。アジアはすでに世界経済の中核となっているが、それは同時に、気候変動の要因を生み出し、また気候危機の直接の被害に遭う地域であることを意味する。そのアジア地域において、経済の適切な規制によって気候危機に対応するプラットフォームにRCEPがなる可能性もあっただけに残念である。

世界の貿易体制への影響

最後に、RCEPが世界の貿易体制と多国間交渉に与える影響について考えてみよう。

RCEP妥結直前の11月4日に行なわれた米国大統領選では、民主党のバイデン候補の勝利がほぼ確実とされている。RCEPの妥結は、TPPから離脱し、4年間で中国やEUとの間での高関税措置を乱発してきたトランプ政権を経験してきた米国にとって、少なからぬ衝撃を与えていることは事実だ。シンクタンクや専門家からは、トランプ時代の失策を糾弾し、TPPをはじめとするメガFTAへの復帰を提案する声もある。バイデン政権の貿易政策はまだ明確ではないものの、バイデン氏自身、選挙期間中に「多国間交渉への復帰」「ISDSが含まれる貿易協定には参加しない」「気候危機対策に資する経済活動」など、TPPに戻らないととれる公約を強調してきた。その背後には、四年間草の根で活動してきた環境NGOや労働組合など米国市民社会の強固な運動勢力がある。今こうした運動は、オバマ政権時代にTPPを熱心に推進してきたバイデン氏が、ワシントンのロビイストの言いなりにならないよう、働きかけをさらに強めている。

一方、中国はしたたかに米国はじめ国際社会にRCEP妥結をアピールしている。実態はどうあれ、「ルールに基づく自由貿易」の旗振り役は今や中国になったのだ。加えて、一一月二一日、習近平国家主席は、中国のTPP参加の可能性にまで言及するなど、混乱と分断の中にある米国を揺さぶり続けている。だが実際にはTPPには現状の中国が受け容れられないルールも多く、こちらも参加は現実的ではないだろう。

WTOの再建もメガ協定の行方も先行きが見通せない状況であるが、実際の経済効果についてより、RCEPは対米国への政治的メッセージとして利用されている面が強い。日本はRCEP妥結をもって、米国をTPPへ引き戻そうとしているとの報道もあるくらいだ。

しかし重要なのは、どのような協定であれ、それが各国の人々の暮らしや産業、雇用、地域経済にどのような影響を及ぼすかという点だ。その意味で、RCEPは、我々に重要な事実を提示している。それは、そもそも人口・経済の格差があまりに大きな加盟国間では、TPP型のルールを適用するのは無理であることが実証されたことだ。日本など先進国にとっては大きな「失敗」であるが、このことは、今後の世界の貿易ルールを多国間で形成していく際に大きな教訓を与えている。

今回の合意では、協定が発効した日から、原交渉参加国であるインドはいつでも協定に復帰できるとの文言が条文上に記載された。しかし、そのような特別の待遇を与えられても、インドは復帰の可能性を明確に否定している。協定の妥結後、インドの政府高官は「我々の決断は変わることはない。RCEPはインドに経済的利益をもたらさない。インドはASEAN諸国との貿易関係は維持・発展させ、中長期的に新たで広範な貿易協定への参入を検討する。しかし、当面の焦点はコロナ対策など国内の経済再建にある」と述べた。インドの決断は、日本では「インドは保護主義に傾いた」とステレオタイプに評されるが、この政府高官のコメントにもあるように、インドはASEAN諸国との貿易には積極的であり、あくまで試算に基づき国内産業の保護育成を優先した結果である。特に、コロナ禍で公衆衛生の危機と経済の危機が同時に押し寄せる中、多くの国で自由貿易のあり方が見直されつつある。日本でも国内へのサプライチェーンの回帰が推進されている中、インドの離脱は示唆を与える。

貿易それ自体は、目的ではなく、異なる経済発展段階にあり文化的にも多様性を持つ各国が、それぞれに国内産業を育成し、貧困から脱却し、持続可能な社会を構築するための手段である。特に、コロナ禍の中で各国が費やせる財政・政治的コストは限られている。「世界最大のメガ協定」と喧伝されるその背後で、このディールは果たして自国そしてアジア地域の互恵的な発展にとって寄与するものか。貿易のあり方をあらためて見直す契機だ。安易な批准をするのではなく、多角的で批判的な検証を行なうことが不可欠である。

0 件のコメント:

コメントを投稿